#13 Catapulte di spore

Vite di micologi: un eccentrico inglese in Canada, limerick e esplosioni fungine e danzanti

Ciao! Grazie di essere qui. 🍄

Fungotropìa è la newsletter appassionata di funghi che viaggia nel sottobosco come un micelio trovando connessioni. È scritta da me, Camilla Mazzanti, senza pretesa di scientificità ma con curiosa voglia di scoperta. Per ora arriva due volte al mese, ma solo quando vuole, come i funghi, non quando li cerchiamo con ostinazione ma quando meno ce li aspettiamo, come dei tesori.

“C'era una catasta di legna su un terreno vuoto a nord qui su Portage Avenue... così sono andato subito a raccogliere alcuni funghi e ho iniziato le mie indagini”

da “Buller of Manitoba” MFP , 16 marzo 1929

Un eccentrico professore tra due mondi

Quando ho scritto sul profilo di questa newsletter che spesso i micologi sono persone eccentriche dicevo sul serio. Se con John Cage hai già avuto un assaggio di quanto bizzarri certi studiosi fungini possono essere, il personaggio di oggi non sarà affatto da meno.

Il micologo di cui ti voglio parlare è infatti un fulgido esempio di questa categoria: sto parlando di tale Arthur Henry Reginald Buller (1874-1944). È colui che potrebbe tranquillamente essere definito un micologo “globale”: ha vissuto tutta la sua vita “pendolando” tra il Canada e la Vecchia Inghilterra. Inglese, laureato presso quella che ora sarebbe l’Università di Birmingham, insegnò per gran parte della sua vita all’Università di Manitoba, nella cittadina canadese di Winnipeg, dove risiedeva durante i soli mesi di durata dell’anno scolastico.

Ogni estate infatti faceva ritorno a casa in nave, per proseguire le sue ricerche negli spazi e con le attrezzature del Kew Herbarium, a Birmingham e più in generale nella campagna inglese, spesso affascinando con la sua verve oratoria le giovani donne a bordo durante la traversata. Ma non aspettarti un racconto su uno scapolo impenitente. Sebbene abbia vissuto nel celibato tutta la sua vita, Buller era quello che ora definiremmo un workaholic, un malato per il lavoro, la sua vita è stata del tutto dedicata allo studio, alla ricerca, alla divulgazione e all’insegnamento.

Sono tante le fonti che lo descrivono come un professore eccentrico e pieno di stranezze. Sicuramente in parte deve essere stato davvero così, ma tra i tanti che si sono occupati della sua biografia, io ho scelto di fare riferimento per questa puntata principalmente agli scritti di Gordon Goldsborough, attuale membro e docente della sua stessa università, che risulta avere uno sguardo più oggettivo e riferire aneddoti sulla sua vita basandosi su fonti dirette o quasi.1

Ciò non toglie che questo studioso sia stato un personaggio davvero particolare: si dice per esempio che per mantenere gli occhi abituati alla luce soffusa alla quale lavorava quando studiava la bioluminescenza dei funghi, che producono un leggero bagliore al buio, camminasse per le strade dall’hotel dove viveva al suo laboratorio, indossando dei paraocchi per cavalli per non disabituare la vista.2

Il suo carattere poi rifletteva esattamente quello tipico degli uomini della classe media della fine del XIX secolo, che consideravano indispensabile avere una preparazione di base in ambito artistico, una parte essenziale per un professionista che voglia avere una formazione a tutto tondo, indipendentemente dal proprio ambito di carriera.

Il nostro Buller quindi disegnava, suonava il pianoforte, cantava, conosceva Shakespeare a memoria, senza tralasciare il comporre poesie in rima e piccoli pezzi di teatro.

Si era specializzato in particolare in quella forma poetica che prende il nome di limerick3, vale a dire quei brevi componimenti rimati e scherzosi, nel suo caso spesso su temi legati alla biologia, con i quali si dilettava, nonostante in questa arte non fosse particolarmente apprezzato dai suoi conoscenti.4

Uno dei suoi più famosi si soffermava sugli effetti della teoria della relatività di Einstein, dal titolo appunto Relatività:

C'era una giovane donna di nome Brillante,/che della luce si muoveva assai più velocemente;/un giorno partì,/relativamente,/per ritornare la notte precedente.5

L’ambiente rustico canadese cui approdò. per tentare la fortuna impiegatizia come docente universitario, deve essere stato un vero shock culturale per lui, soprattutto se paragonato alle metropoli dell’Inghilterra o della vecchia Europa in generale. La città di Winnipeg nel 1904 era infatti ancora un cantiere in fermento, con un’offerta alberghiera non certo degna dello sfarzo e dell’eleganza europei.

D’altra parte, tra le motivazioni dell’elezione di questa cittadina come posto in cui sistemarsi, c’era proprio il fatto, per stessa esplicita ammissione di Buller, che Winnipeg fosse stata definita The Mushroom city, “la città dei funghi”, per la vitalità data dai cantieri che stavano di fatto tirando su la città quasi da zero6.

La zona attorno alla stazione ferroviaria era all’epoca un crogiolo di hotel economici, case di malaffare e di pruriginosi interessi. Piccoli furti, ubriachezza e fatterelli violenti erano a quel tempo all’ordine del giorno. E non è che gli hotel più rispettabili avessero granché di meglio da offrire, a parte la qualità degli alcolici e delle sistemazioni forse più dignitose.

In più, c’è da dire che Buller non si decise mai, durante tutta la sua permanenza canadese, ad abitare in un vero appartamento. Scelse come alloggio sempre una camera d’albergo, dove qualcun altro al posto suo si sarebbe occupato di tenere pulito e ordinato e di preparargli i pasti. Deve poi essere stato un uomo piuttosto abitudinario, dato che cambiò albergo solo poche volte durante tutta la sua permanenza canadese7. D’altronde il suo luogo prediletto era senza dubbio il suo studio all’interno della facoltà.

Era lì infatti che, se fossimo stati suoi studenti all’epoca, lo avremmo potuto trovare per la maggior parte del tempo, assieme alla sua biblioteca fungina e ai suoi strumenti del mestiere, mentre si arrovellava su ipotesi e studi fin dalle primissime ore del mattino.8

Si trattava di una scelta squisitamente pratica e di buon senso: come uomo solo, innamorato del proprio lavoro e totalmente dedito ad esso, una camera di hotel non pretendeva nessun tipo di gestione o di lavoro domestico. In questo modo nulla poteva distrarlo dalle attenzioni e dalla cura che metteva nei suoi studi.9

La ragione della sua “emigrazione professionale” nel nuovo mondo, era infatti innanzitutto legata a questioni economiche e di avanzamento di carriera. Lo stipendio di un insegnante in Inghilterra non era a quel tempo particolarmente appetitoso, mentre la cifra proposta dall’università canadese era molto superiore10: quale miglior posto dove stabilirsi per dedicarsi agli studi che tanto lo appassionavano?

Buller era però molto meno tradizionalista rispetto all’imponente edificio in pietra calcarea che poi prese il suo nome, quasi due decenni dopo la sua morte. Abile oratore, godeva tra la maggior parte dei suoi studenti di un’ottima reputazione e le lezioni erano sempre gremite, tanto che la partecipazione crebbe fino a superare la capienza della sala e il numero di studenti formalmente iscritti. Decine di allievi hanno ascoltato le sue spiegazioni all’aperto durante le escursioni che organizzava nelle foreste attorno a Victoria Beach e Minaki per trovare funghi interessanti, sia commestibili che tossici.

Ogni sua lezione era preparata meticolosamente in modo da essere una performance rifinita. Ci teneva che a rendere il suo materiale di studio così semplice da poter essere tradotto facilmente in altre lingue. Si era creato la fama di docente-showman in grado di rendere l'apprendimento divertente e memorabile.11

Fu il primo lì a insegnare botanica e geologia. Era un esperto riconosciuto a livello internazionale di malattie degli alberi, funghi e della cosiddetta “ruggine del grano”, una patologia che attaccava i raccolti, e realizzava intricate illustrazioni, alcune delle quali larghe più di un metro, proprio perché potessero essere viste bene anche da lontano durante le sue lezioni.

Egli vedeva se stesso come membro dell’élite intellettuale della provincia, responsabile di educare e ampliare il livello generale di cultura, e questa era la motivazione che si dava per convincersi a non lasciare Winnipeg, anche quando con tutta probabilità si trattava semplicemente della sua radicata caratteristica alla abitudinarietà. Pensa che dicono di lui che portasse lo stesso modello di abito anche quando era ampiamente passato di moda e tenesse sempre cinque dollari cuciti nel panciotto per le emergenze.

Buller credeva fermamente che un’università degna di questo nome avesse tre obblighi: esaminare, insegnare e fare ricerca, attività, quest’ultima, che lui preferiva senz’altro tra tutte.

Complesse risultano poi le vicende legate alle sue pubblicazioni fungine. Innanzitutto la sua opera più complessa ed articolata, i ben sei volumi di Researches on fungi, ebbero un travagliato iter di pubblicazione.

Poco dopo il suo arrivo a Winnipeg, con una gran quantità di materiale di ricerca accumulato, Buller scrisse un lungo articolo su la produzione, la liberazione e la dispersione delle spore degli imnomiceti, che aveva intenzione di pubblicare. Consegnato il manoscritto alla prestigiosa Royal Society di Londra questo non fu però ritenuto idoneo alla pubblicazione. Diversi studiosi contattati dal nostro micologo trovavano il suo lavoro troppo lungo e verboso, pieno di illustrazioni considerate "elementari o ridondanti". Fanatico qual era di una grammatica inglese corretta, la scrittura di Buller risultava infatti prolissa e confusa e le sue illustrazioni spesso superflue.

Tuttavia, offeso dal fatto che il suo capolavoro fosse stato liquidato così sommariamente, iniziò immediatamente a cercare altre sedi per la pubblicazione, anche in questo caso senza successo.12

Alla fine decise che l'unico modo in cui avrebbe potuto scrivere esattamente ciò che voleva, senza interferenze altrui, era pubblicarlo lui stesso. Ottenne un prestito di £ 850 da suo padre, e fece pubblicare 1000 copie del primo volume di Researches on Fungi da Longmans nel 1909. E in questo modo proseguì: scelse la via dell’autopubblicazione per la stragrande maggioranza delle sue ricerche.

Nel 1924, ad esempio, decise di intraprendere la traduzione di un oscuro libro sui funghi pubblicato originariamente in latino a metà del XIX secolo13 da una coppia di fratelli francesi, Louis e Charles Tulasne, di loro riparleremo, senza dubbio. Chiamato ad unirsi a lui anche il suo amico, William B. Grove, un micologo e studioso di latino, per fare il lavoro di traduzione vero e proprio, rendendosi conto che l'attrattiva pubblica di un simile libro era limitata, sollecitò donazioni da ricchi benefattori14 per la sua pubblicazione.

Forse ciò che di più significativo ha fatto per la sua Università è stato riuscire a cambiarla radicalmente: le sui origini risalirebbero al 1877 ma, nella sua forma moderna, si potrebbe dire che sia rinata proprio nel 1904, quando diversi professori indipendenti e orientati alla ricerca la trasformarono sradicandone le radici di “libera confederazione di college religiosi”.

Assieme agli altri colleghi fondatori di questo nuovo modo di fare cultura, i cosiddetti Original Six, fondò il club scientifico della città, percepito come un luogo di discussione sperimentale sugli argomenti più disparati.

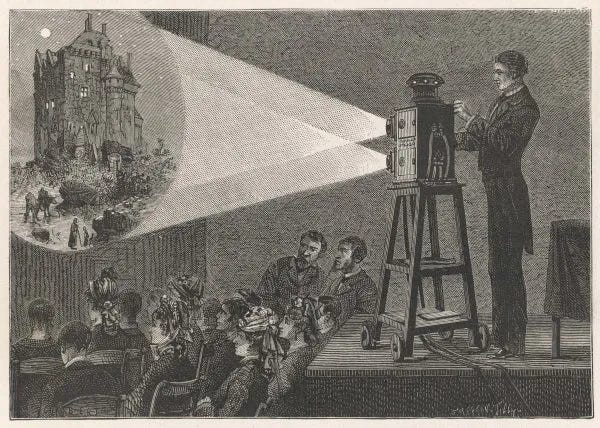

Certo, alcuni di questi argomenti erano strettamente correlati all'area di specializzazione scientifica di ciascun relatore, e Buller tenne infatti diversi discorsi sui funghi tra professori esperti. Ma avviò anche una serie di conferenze divulgative15 rivolte ad un pubblico più vasto, arricchendo i suoi discorsi con diapositive proiettate tramite la cosiddetta “lanterna magica” che lui stesso realizzava e colorava a mano nel suo laboratorio.

Si interessò persino di telepatia definendola un fenomeno naturale.16 Come membro di lunga data della Society for Psychical Research inglese, Buller ebbe un interesse per il paranormale che durò tutta la vita, come molti altri scienziati del suo tempo.

Non affermò di avere capacità psichiche, ma era profondamente interessato a quelle degli altri. Non partecipò a sedute spiritiche, ma era, in effetti, molto ben informato su persone che credeva possedessero eccezionali talenti telepatici.17

Insomma, come avrai capito, era un uomo dalla personalità effervescente, che in Canada aveva trovato spazio per poter sperimentare tutte le sue curiosità in campo scientifico e tutte le sue bizzarrie caratteriali.

Purtroppo a fine carriera i suoi rapporti con l’Università di Manitoba peggiorarono per diverse ragioni; l’avvicendarsi di nuove amministrazioni, i problemi finanziari della struttura universitaria conseguenti alla Grande Depressione e una gestione fraudolenta dei fondi economici, logorarono dei rapporti già tesi anche e soprattutto per l’ego importante del professore.

Ironia della sorte, nonostante questo amore finito, sarà proprio l'istituto nel quale ha insegnato tutta la sua vita a conservare, nella sua collezione, una fetta del cervello del nostro micologo, rimossa durante l'autopsia, per futuri studi18.

In ogni caso, tralasciando questi dettagli macabri, Buller per l’Università fu senza ombra di dubbio una figura fondamentale nella sua espansione e crescita, sia in termini di infrastrutture che di ampiezza intellettuale. Lasciò un'istituzione rispettata a livello mondiale, ovviamente in modo particolare nel suo campo: la micologia.

Catapulte ed esplosioni di spore

Ora che ti ho disegnato un quadro generale della vita di questo personaggio, veniamo al lato più pratico: cos’ha fatto Buller per la storia della micologia?

Sebbene l’autopubblicazione della sua mastodontica opera Researches on fungi non lo ripagò in termini di successo economico, non si può certo negare che si tratti di un paziente lavoro di ricerca da cui emergono risultati illuminanti ed elaborazioni davvero ingegnose.

Come puoi immaginare, le materie trattate coprivano un’enorme quantità di argomenti fungini. Qui ho deciso di raccontartene un paio che ho trovato davvero interessanti perché ne sottolineano l’originalità di pensiero e l’inventiva e rappresentano un divertente spunto di riflessione.

Il carattere deciso e testardo di questo professore, faceva sì che, postosi una domanda, dovesse assolutamente trovare una soluzione, e così Buller esercitava tutta la sua creatività, perseveranza e pazienza fino a quando il puzzle che si era posto davanti non fosse stato risolto.

Piuttosto che forzare il problema per adattarsi ai mezzi disponibili alla sua epoca, era deciso a trovare gli strumenti per risolverlo anche se questo significava inventarne dei nuovi. A questo proposito, per quel che riguarda la generica questione di “come si disperdono le spore nell’ambiente” arrivò a progettare e realizzare una macchina che ne simulava la dispersione.

Vediamo intanto di capire di cosa stiamo parlando: la spora è quella cellula nella quale sono presenti tutti gli elementi indispensabili per la riproduzione e successivo sviluppo dell’organismo fungino.19

Gli studi che riguardano la sua dispersione si concentrano quindi sulle modalità attraverso cui questi “semi” si propagano nell’ambiente per dare vita a nuove forme fungine.

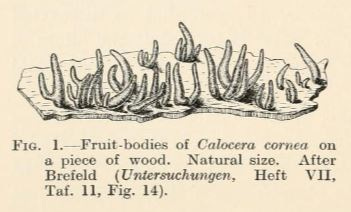

I suoi primi studi riguardavano funghi che hanno la caratteristica di scaricare le loro spore a grandi distanze, usando quelle che lui descrive come delle "pistole fungine”, fungus guns.

Buller su questo argomento ha dato un contributo significativo, soprattutto su una questione, quella delle cosiddette ballistospore.

Il termine, ballistospora, è composto dal latino ballista, che significa “balestra”, o macchina atta a lanciare pietre o altro, o dal greco balìstra, “catapulta” e da spora, appunto, “seme”.

Si tratta quindi di spore che vengono disseminate nell’ambiente attraverso un sistema particolare. Sono caratteristiche di alcuni tipi di funghi dotati di un meccanismo di espulsione che possiamo definire “attivo”20, che permette loro di lanciare le spore mature ad una certa distanza.

Non si tratta di un caso raro in natura, anzi, almeno 30 mila specie di funghi, lieviti, basidiomiceti e altri gruppi fungini si avvalgono di questo sistema di dispersione, con ballistospore che si formano sulle estremità di lunghi e sottili protuberanze a forma di lancia chiamate sterigmi, che le sostengono.

Alla raggiunta maturità delle spore, alla base di ciascuna di esse appare una goccia sferica di liquido e pochi secondi dopo le spore vengono lanciate con un’enorme forza in una direzione specifica nell’aria, quasi come un cannone.

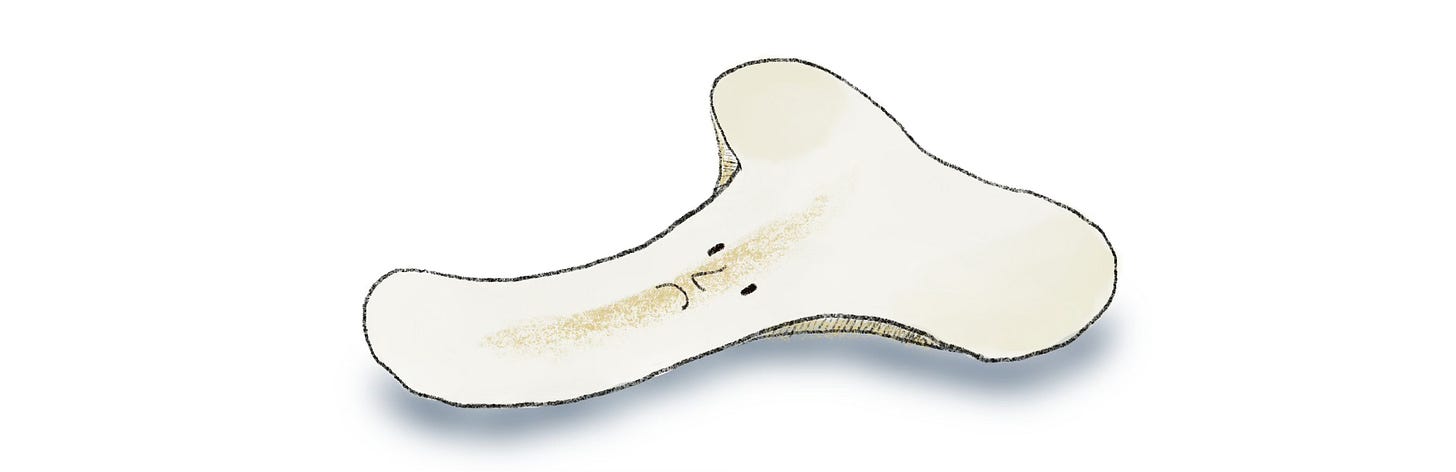

L’apporto di Buller sulla questione è stato importante perché fu uno dei primi21 a dare una descrizione di questo fenomeno e a capire che questa goccia, che ha poi preso il suo nome, Buller’s drop, la “goccia di Buller”, è l’elemento cruciale per la dispersione della spora nell’ambiente: la sua fusione con un’altra goccia a forma di lente attorno alla spora fa sì che quest’ultima si stacchi dal suo legame originario per “spiccare il volo”.

Questa rapida unione, che in termini tecnici viene definita coalescenza22, si traduce, senza entrare in tecnicismi, in uno sbilanciamento della massa della spora che diventa così pronta al salto.

In pratica, questo fa si che l’energia superficiale venga convertita in energia cinetica e la spora viene espulsa, sparata via, con un meccanismo molto simile a quello di una catapulta. Una volta trasportata nell'aria, la goccia di Buller evapora e le spore si disperdono.

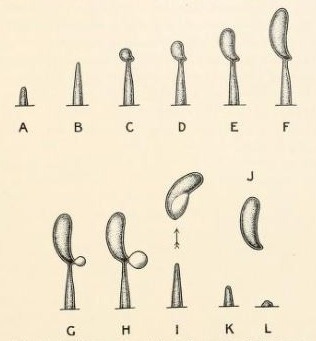

Per aiutarti a capire meglio, ti consiglio di guardare la seguente illustrazione tratta dai suoi lavori, che restituisce in maniera più chiara questo processo di preparazione allo “sparo” della spora.

Alcuni studiosi hanno comparato questo sistema alla preparazione a un salto, proprio come un essere umano che si piega sulle ginocchia per prendere la spinta.

All’epoca del nostro studioso non erano ancora chiari i meccanismi legati allo sviluppo di questa goccia; ora invece la sua composizione è stata stabilita, il suo sviluppo è stato spiegato ed è stata proposta una soluzione efficace tra l’aspetto delle gocce e la scarica di spore.23

Di sicuro si è dovuto attendere l’arrivo di tecnologie adeguate per poter catturare visivamente questo salto, che avviene in meno di un microsecondo, sebbene occorrano diversi minuti prima che le gocce diventino abbastanza grandi da consentire il decollo.

Per rendere l’idea, ti posso dire che le ballistospore sono sottoposte ad una accelerazione circa diecimila volte superiore a quella sperimentata dagli astronauti durante il lancio dello Space Shuttle.

Pensa che, ancora più incredibile, è il fatto che mentre la navicella spaziale consuma il 50% del suo peso in carburante nei suoi primi due minuti di volo, lo scarico della ballistospora è alimentato dal mannitolo e dagli esosi24 e questi soluti rappresentano solamente l’1% della massa della spora.25

Ti stavo parlando però, prima di iniziare questo sproloquio scientifico, di un macchinario inventato dal nostro eccentrico micologo. Ecco, ora ci arrivo.

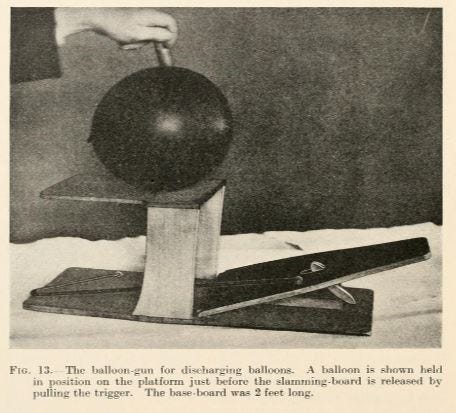

Buller, concentrandosi su una particolare famiglia di funghi, gli Imenomiceti, per determinare la traiettoria di espulsione delle spore dagli sterigmi, procedette calcolando, attraverso una equazione, la parabola di caduta a cui lui diede il simpatico nome di sporabola (spora + parabola) data dalla proiezione in parte delle spore che cadono a terra dopo questa spinta e in parte data dalla proiezione delle stesse.

Non mi addentrerò nella spiegazione minuta di questo calcolo, non temere, ti basti sapere che una spora, sparata in avanti da una lamella di un fungo, si proietta in avanti per 0-1 mm per poi compiere un brusco giro ad angolo dopo il quale cade a terra sotto il peso della gravità con una velocità costante.26

L’aspetto peculiare di questo studio di Buller è il fatto che per dimostrare questo calcolo su scala più grande, si inventò quella che lui stesso definì l’”arma a palloncini”, the baloon-gun, che chiamò in questo modo perché i proiettili erano dei palloncini gonfiabili, sì, proprio come quelli delle feste di compleanno 🎉.

L’ispirazione da cui era partito per la realizzazione di questo macchinario era qualcosa di ben più macabro, ovvero alcuni tipi di armi utilizzate durante la Grande Guerra, il cui obiettivo era quello di lanciare un proiettile di grande volume e di grande densità a una elevata distanza. Qui la sfida del nostro micologo era però inversa: lanciare oggetti del peso di poco superiore a quello dell’aria a una distanza piuttosto contenuta.

Lo stesso Buller riconosce quanto buffo possa risultare questo sistema a chi lo veda da fuori per la prima volta. Tuttavia, aggiunge, sebbene queste sfere abbiano un diametro simile a quello di veri proiettili di arma da fuoco, almeno hanno il vantaggio di “produrre risate piuttosto che lacrime”.27

Insomma, da questo piccolo aneddoto avrai capito anche tu quanto fosse abile Buller come divulgatore e oratore.

Pensa che era riuscito persino a realizzare un sistema per poter percepire il rumore prodotto dalle spore quando escono dall’asco.28 Le cronache narrano che il suo racconto in questo caso sia stato fatto in un convegno della Mycological Society of America a Toronto, durante il quale il professore avrebbe scherzato con toni divertiti con gli uditori.

Si trattava infatti del periodo in cui gli statunitensi dovevano sottostare alle severe leggi sul Proibizionismo, che vietavano loro il consumo di alcolici29. Al momento di descrivere il suono prodotto dalla fuoriuscita della spora, Buller scherzosamente lo paragonò al “pop” prodotto da una bottiglia di champagne che viene stappata, aggiungendo poi con ironia: “Voi americani non potete capirlo”.30

L’ultimo esempio che ti cito è invece la situazione particolare che si presenta in funghi come il Pilobolus, un minuscolo e curioso fungo che cresce sugli escrementi degli erbivori, principalmente nei pascoli. 💩 🐄

Si tratta di un fungo appartenente agli Zigomiceti dell’ordine Mucorales, che spunta dapprima filiforme, di colore giallastro e di dimensioni di 1 o 2 mm; per poi sviluppare sulla sommità una sacca rigonfia trasparente, sulla quale appare un “cappello”, chiamato sporangio, che diventa nero quando le spore che vi sono contenute giungono a maturazione. Il tutto con una dimensione totale che non supera i 10 mm. Stiamo parlando insomma di microfunghi.

La sua etimologia deriva da pilos, berretto, e bolos, grumo, massa, per indicare la massa nera, lo sporangio, che ricopre la sacca rigonfia che lo sostiene. Ti consiglio di osservare la foto per capire meglio cosa intendo.

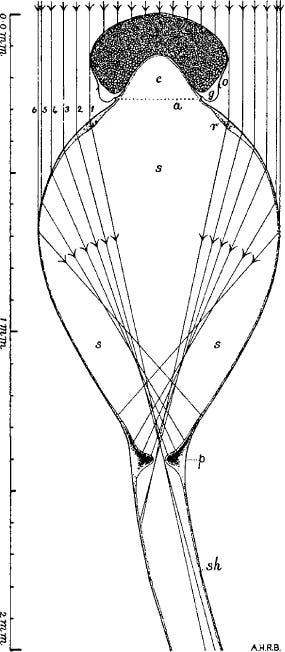

Ma che cos’ha di spettacolare questo fungo? Dentro la sacca trasparente si crea una pressione osmotica che raggiunge 7 atmosfere che la fa esplodere proiettando lo sporangio, il dischetto nero con le spore, a notevole distanza, circa due metri.

Studiandolo e osservandolo, Buller assimilò la sua struttura a quella di una lente in grado di far concentrare il fascio di luce solare che lo attraversa in un punto fotosensibile che in qualche modo direziona il lancio delle spore verso la luce.

Per capirci, l’esplosione di questa sacca comporta un’accelerazione da 0 a 20 km/h sottoponendolo a oltre 20.000 G (forza gravitazionale), equivalente ad un lancio umano di 100 volte la velocità del suono: un vero cannone!

Questo fungo-cannone, detto volgarmente anche hat-thrower fungus, “fungo che getta via il cappello”, non direziona i suoi proiettili a caso, ma verso una fonte ben precisa: come aveva già notato Buller31, lo sporangio fa sì che le spore vengano orientate dall’esplosione verso una sorgente luminosa, la luce solare e il contenuto mucillaginoso della vescicola se ne va via con lo sporangio e lo incolla a qualsiasi cosa su cui atterri.32

Perché? E a cosa serve tutto questo sforzo? Perché cercare la luce permette con più probabilità alle spore di trovare un’area aperta e erbosa, dove potranno essere mangiate da un animale erbivoro, una mucca o un cavallo ad esempio, transitando poi lungo il suo intestino senza essere digerite per finire in un nuovo mucchio di letame e ricominciare da capo il loro ciclo.33

Devi sapere poi che questo affascinante processo esplosivo si è rivelato di ispirazione non solo per gli studi dei micologi, ma anche per artisti e ballerini.

Nel 1971 un gruppo di studenti americani del Dartmouth College nel New Hampshire ha fondato una compagnia di danza moderna dandosi il nome di Pilobolus, ispirandosi proprio a questo tipo di fungo che il padre di uno di loro (Jonathan Wolken) stava studiando in laboratorio al momento dell’esordio della compagnia.34

Questa dispersione esplosiva delle spore a grande velocità nell’aria si era rivelata la metafora perfetta per lo stile di danza che stavano creando. Quando i ballerini cominciarono a girare in tour come compagnia stabile decisero quindi che questo sarebbe stato il nome perfetto per il gruppo.

Le loro prestazioni sono caratterizzate da un forte elemento di interazione fisica tra i corpi degli artisti, che arrivano a compiere evoluzioni e contorsioni che richiedono estrema forza, flessibilità e atletismo.

Fin dal suo esordio, la compagnia ha fatto una specialità di intrecci giocosi a testa in giù che sfidano la logica anatomica dando origine a immagini con forme bizzarre. Giocano con le forme e con l’interazione dei corpi in una simbiosi geometrica perfetta.

Hanno persino presentato uno spettacolo, dal titolo Pilobolus is a fungus, che è una performance interattiva pensata anche per un pubblico giovane, che viene coinvolto in un viaggio attraverso la percezione e l’ascolto di suoni, forme, colori, movimenti di uccelli, acqua, alberi e naturalmente funghi, in un modo diverso e inaspettato.

Tornando alla questione più strettamente scientifica, l’argomento della dispersione esplosiva delle spore è stato affrontato negli anni da vari altri studiosi, che, complice il miglioramento degli strumenti tecnici a disposizione, sono riusciti persino a filmare il momento di queste “esplosioni”.

Hai notato come, con il passare delle puntate di questa newsletter, si finisca sempre più con il parlare di sputacchi, cacca, spari ed esplosioni? Parlare di funghi in fondo è un po’ come tornare bambini e concedersi il lusso di giocare con il fango e parlare un po’ di cose sporche e schifose, per non prendersi troppo sul serio.

📖 Per vedere alcune illustrazioni botaniche di Buller, qui.

Immagini botaniche di Reginald Buller, conservate presso l’Università di Manitoba Qui puoi spulciare tra i volumi della mastodontica opera di Buller, Research on fungi: ti ho messo qui il primo volume e qui il secondo, digitalizzati dall’Internet Archive, ma puoi trovare anche gli altri volumi.

📹 Come avrei potuto non suggerirti un video in slow motion della esplosione di spore del Pilobolus?

📻 Ritornando per un momento alla passione poetica di Buller, il genere fungino degli Sporobolomyces è persino diventato un inaspettato soggetto di una delle sue bizzarre poesie The Sporobolomycetologist, composta assieme a un accompagnamento musicale con tanto di spartito, pubblicato nel VII e ultimo dei volumi delle sue Ricerche sui Funghi, quello uscito postumo.35

📖 Due danzatori della compagnia Pilobolus eseguono la coregorafia dal titolo Symbiosis: che da questa danza nasca una traccia di relazione o di co-evoluzione di specie simbionti? Musiche: God Music, di George Crumb; Fratres, di Arvo Part; Morango Almost a Tango, di Thomas Oboe Lee.

Ti lascio, a seguire, qualche altra coreografia dei Pilobolus e qui puoi trovare le coordinate che stanno dietro il loro progetto della performance Pilobolus is a fungus, che mira a coinvolgere il pubblico anche con una valutazione di impatto a seguito della fruizione dello spettacolo. Chissà se anche Buller teneva conto delle reazioni dei suoi pubblici dopo le sue conferenze.

Questo numero di Fungotropìa finisce qui. E tu saresti stato curioso di assistere a una lezione di Buller? E avresti mai pensato che per scavalcare una cacca si dovesse fare cosi tanto sforzo? Il prossimo numero arriva lunedì 24 marzo.

Ti aspetto!

Camilla

Spero che questo numero ti sia piaciuto e che questo formato sia per te leggibile e interessante. Hai commenti o suggerimenti? Scrivimi pure, ti leggo! E se ti è piaciuta condividi Fungotropìa con chi vuoi.

Ti hanno girato questa newsletter?

Mi chiamo Camilla Mazzanti, non sono una botanica né una micologa ma solo una persona curiosa. Questa è Fungotropìa.

Le illustrazioni sono di Alice Fadda.

Fonte: Gordon Goldsborough, Manitoba History: Reginald Buller: The Poet-Scientist of Mushroom City, Number 47, Spring/Summer 2004

Una volta, mentre studiava l'emissione di piccole quantità di luce da parte dei funghi che crescevano nel suo laboratorio, indossò dei paraocchi per cavalli mentre andava al lavoro nelle prime ore della notte in modo che la sua vista fosse sufficientemente sensibilizzata. Si sarebbe chinato sul suo microscopio per ore per catturare il momento esatto in cui una spora veniva rilasciata da un fungo, voltandosi solo il tempo necessario per dare un rapido morso al suo pranzo. Fonte: ibidem

Di contenuto umoristico e anche apertamente nonsense. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Limerick_(poesia)

I contenuti e i temi di queste forme poetiche nel complesso, riflettevano gli atteggiamenti un po’ antiquati sui ruoli di genere rigorosamente definiti, il nobile valore e il sentimento sdolcinato appartenenti a un tempo ormai passato.

Traduzione tratta da Wikiquote. In lingua originale, da Punch, 19 dicembre 2023:

There was a young lady named Bright

Whose speed was far faster than light;

She set out one day,

In a relative way

And returned on the previous night.

Fu lo stesso Buller a raccontare questo aneddoto. Ormai affermato e in carriera, in occasione di un ricevimento tenuti in suo onore, raccontò che leggendo un annuncio per il lavoro a Winnipeg, ricordò che la città era stata descritta come Mushroom City in riferimento alla sua rapida trasformazione da sonnolento posto di commercio di pellicce a metropoli vivace in grado di rivaleggiare con Chicago. Una città del genere era, disse, una destinazione logica per qualcuno che desiderava proseguire gli studi sui funghi.

Buller diede poi una spiegazione più verosimile quando, in una lettera alla collega e micologa inglese Elsie Maud Wakefield, affermò di aver accettato il lavoro perché offriva il periodo più lungo di vacanze estive: essenzialmente cinque mesi, da maggio a settembre ogni anno, quando le lezioni venivano sospese. Insomma, un personaggio bizzarro ma di certo non ingenuo né idealista.

Alloggiò quasi sempre nel McLaren Hotel del centro di Winnipeg.

Raccontava in prima persona agli amici e parenti delle sue routine giornaliere, che consistevano nell’alzarsi di buon’ora nella sua consueta stanza d’hotel, e, dopo una frugale colazione, si sarebbe declinata in un arrivo in ufficio attorno alle sette di mattina, dove presumibilmente sarebbe rimasto per diverse ore ininterrottamente. Altre volte si presentava a casa di questi all'improvviso per la colazione, dopo aver passato l'intera notte a lavorare.

Il suo collega di fisica, Frank Allen, lo avrebbe poi ricordato così:

“Il mio ultimo ricordo impressionante di lui è stata la scena nel suo laboratorio con carta bianca stesa sul pavimento e un esemplare di fungo detto “nido d’uccello” al centro, in una tazza della quale l'acqua cadeva dal soffitto e uno schizzo con occasionali masse di spore sulla carta. Aveva un pranzo frettoloso apparecchiato su un tavolo al quale correva per qualche boccone e poi tornava di corsa per misurare la distanza raggiunta dalle masse di spore schizzate. Quando una di queste distanze si rivelava un record, tutto il suo viso si illuminava di trionfo”.

Una ragione era senza dubbio l'allettante stipendio annuale di $ 2.500: diverse volte di più di quello che probabilmente riceveva a Birmingham, e alto persino per lo standard di altre professioni a Winnipeg.

Buller aveva l'ulteriore sfida di ricoprire due cattedre, il che lo obbligava a preparare lezioni in due aree tematiche radicalmente diverse: un “corso generale” di geologia e corsi introduttivi e avanzati di botanica. Ciò lo obbligava a un programma fitto di impegni; in una settimana tipica, teneva cinque lezioni di un'ora e tre laboratori, ciascuno della durata di due o tre ore, oltre al lavoro di preparazione. In più, senza l’ausilio di assistenti, molto tempo andava impiegato nel lavare la vetreria, pulire il laboratorio, annaffiare le piante, prendersi cura della ventilazione, disimballare le merci, disporre fossili e campioni di piante sul tavolo delle lezioni e rimetterli nelle loro custodie, creare diagrammi, posizionarli sullo schermo e rimetterli nei loro cassetti, fare piccole commissioni e così via.

Mentre era in Inghilterra per le consuete vacanze estive, sottopose il manoscritto alla casa editrice Longmans, Green & Co. che rispose che, sebbene il libro, ormai quasi raddoppiato nella mole da Buller, sarebbe potuto interessare “botanici e fisici esperti” aveva però un’attrattiva limitata sul mercato. A quel punto ancora minore sarebbe stata l'opportunità di recuperare i costi e quindi lo rifiutarono.

Si tratta di: Selecta fungorum carpologia (1861-65).

Tra coloro che riuscì a convincere c'erano alcuni uomini d'affari di Winnipeg come James Richardson, commerciante e pioniere dell’aviazione, e Max Steinkopf, avvocato. È certamente possibile che Buller fosse enormemente persuasivo, e gli uomini d'affari di quel tempo erano più inclini alla filantropia di oggi (difficile immaginare benestanti odierni contribuire alla pubblicazione di un libro sui funghi), ma sembra più probabile che Buller abbia usato le sue connessioni sociali a proprio vantaggio per trovare supporto dove altrimenti non ci sarebbe stato.

Che si tenevano al People's Forum di Winnipeg, al Grand Theatre e in altri luoghi più distanti, in piccole citta del Manitoba e del Saskatchewan collegate dalla ferrovia raggiunti dal professore prendendo appunto il treno.

Fonte: AHR Buller, “Progress of Science”, 17 ottobre 1912, pubblicato nel 1913. Microfilm FC16 C105 n. 84231 della Dafoe Library. È dubbio che i colleghi fisici di Buller condividessero le sue opinioni sui fenomeni paranormali.

Nel 1908, incontrò Ruth Cohen, una scrittrice e poetessa locale, mentre viveva al Vendome Hotel . Deve aver fatto un'impressione immediata, perché iniziò a far visita a Buller nel suo ufficio, facendo lavori di dattilografia e altri lavori di ufficio e criticando i suoi scritti e le sue ricerche.

BML, rapporto dell'autopsia di Buller presso il Winnipeg General Hospital, 4 luglio 1944.

Si contrappongono alle cosiddette statismospore, che, al contrario, vengono disperse nell’ambiente solo grazie a meccanismi “passivi”, come la forza di gravità, le correnti convettive o gli urti meccanici. Questo capita nei cosiddetti Gasteromiceti.

Fonte: Amint

Lo sviluppo di questa goccia di fluido fu segnalato per la prima volta nel 1889, ma studiata nei primi anni del Novecento proprio da Buller, ma fu necessario un secolo di ricerche per chiarire esattamente il legame tra la goccia e la scarica di spore.

La coalescenza è il fenomeno chimico-fisico attraverso il quale, parlando in questo caso di un liquido, le gocce si uniscono per formare delle entità di dimensioni maggiori.

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Coalescenza

La goccia di Buller si forma quando la spora rilascia una densa soluzione idrofila di mannitolo e zuccheri esosi che fa sì che l’acqua si condensi dall’aria circostante.

Questi esosi sono quelli che causano la condensazione dell’acqua sulla superficie delle spore.

Fonte: N. P. Money, More g’s than the Space Shuttle: ballistospore discharge, Micologia, vol. 90, n. 4, luglio-agosto 1998

Fonte: Buller, Researches on Fungi, vol. II, p. 34

“My projectiles, it must be admitted, although of considerable scientific interest, appear somewhat ridiculous to those who see them in action for the first time, but they have this advantage over the shells of the battlefield : their motions provoke laughter rather than tears.”

Fonte: Researches on Fungi, vol. II, p.34

Nel volume I di Researches on fungi, pag. 259 e ss., Buller racconta di come, grazie all’aiuto del suo assistente, F. Wakefield, sia riuscito a isolare il suono di questa scarica di spore in maniera da renderlo udibile in laboratorio: uno dei due reggeva un piccolo imbuto di vetro la cui l’imboccatura era stata fermata da un sottile foglio di carta, creando una specie di piccolo tamburo; avvicinando questo alla coltura di funghi Pilobolus, era possibile sentire un “bang” tutte le volte che uno sporangio colpiva la carta. Aggiunge anche che il suo assistente era in grado di percepire questo suono ad una distanza di 21 piedi, circa 6 metri.

Nel dicembre del 1917 il Congresso degli Stati Uniti approvò la legge Volstead (dal nome del suo promotore, Andrew Volstead) che introduceva un emendamento alla Costituzione per vietare la fabbricazione, il trasporto, il commercio, l'importazione e l'esportazione di bevande alcoliche. L'emendamento entrò in vigore il 16 gennaio 1920.

Fonte: A. Brunori, A. Cassinis, I funghi nella storia, Sandro Teti Editore, 2014

In riferimento alla crescita di questi funghi, lo stesso Buller afferma nei suoi scritti che i suoi esperimenti gli hanno permesso di osservare che le spore non venivano mai rilasciate di notte, in quanto è la luce che influenza la crescita di queste strutture eliotropiche verso gli spazi aperti, dove potranno continuare a riprodursi. Se l’orientamento di questi funghi-cannone avvenisse di notte, il loro successo riproduttivo sarebbe puramente frutto del caso.

Fonte: Buller, Researches on Fungi, vol. II

La pressione viene generata osmoticamente all'interno di uno sporangioforo traslucido pieno di fluido che si sviluppa dallo sterco dell'erbivoro su cui prospera il Pilobolus. Nella specie più comune, il Pilobolus kleinii, uno sporangio pigmentato di nero pieno di 30.000-90.000 spore si forma sulla punta dello sporangioforo, alto circa 2-5 mm. La regione dello sporangioforo sotto lo sporangio si gonfia per formare un bulbo che funziona come una lente per dirigere la curvatura fototropica dello sporangioforo verso la luce solare. Fonte: N. P. Money, The fungi, cap. III: Spore Production, Discharge, and Dispersal, 2016

C’è da precisare che nei cosiddetti funghi fimicoli, che crescono sugli escrementi, questi meccanismi di “sparo di spore” a metri di distanza sulla vegetazione fresca, consentono di essere di nuovo mangiate e rimesse in circolo dai loro animali ospiti. La velocità di lancio molto elevata permette di evitare che queste spore cadano troppo vicino alle cacche di origine, che nessun erbivoro mangerebbe volentieri.

Per capire le origini di questo nome scelto dalla compagnia di danza: https://pilobolus.org/pilobolus-is-a-fungus

Dalle note dello stesso Buller: Sporobolomyces (spora; bolare, lanciare; myces, fungo) significa un fungo che spara via le sue spore. È unicellulare e ha una forma simile al lievito, ma non è imparentato con i lieviti del pane e del vino. Il genere Sporobolomyces e il genere strettamente affine, Bullera (dal nome dell'autore,) sono inclusi nella famiglia Sporobolomycetes. Lo studio di questa famiglia potrebbe essere chiamato Sporobolomicetologia. In tal caso uno specialista che vi si dedicasse sarebbe uno Sporobolomicetologo. Leggendo ad alta voce il termine “sporobolomicetologo”, bol dovrebbe essere fatto rimare con boll e cet con heat.