#21 Nel regno del microscopico

Due fratelli francesi e dettagli surrealisti tra scienza ed arte

Ciao! Grazie di essere qui. 🍄

Fungotropìa è la newsletter appassionata di funghi che viaggia nel sottobosco come un micelio trovando connessioni. È scritta da me, Camilla Mazzanti, senza pretesa di scientificità ma con curiosa voglia di scoperta. Per ora arriva due volte al mese, ma solo quando vuole, come i funghi, non quando li cerchiamo con ostinazione ma quando meno ce li aspettiamo, come dei tesori.

“Come si possono prendere in considerazione nuovi esseri se non si può cambiare radicalmente la posizione del proprio sguardo?”

da Bruno Latour, Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze.

Due fratelli francesi guru del mondo microscopico

Quando si tratta di nomi dei funghi, ho ormai capito che la questione è complessa. Cambiano nel tempo, si modificano, ogni scoperta e analisi scientifica e del DNA regala informazioni nuove sulle loro parentele. Oggi però vorrei affrontare l’argomento da un altro punto di vista, in scala molto ridotta.

In una delle precedenti puntate di Fungotropia avevamo parlato dei funghi del genere Pilobolus e del loro particolare meccanismo attraverso cui disperdono le spore.

Oggi riduciamo ancora le dimensioni e ci avventuriamo nel mondo del molto piccolo, anzi, del microscopico! In un certo senso prendiamo la pozione di Alice nel Paese delle Meraviglie e abbassiamo le nostre proporzioni per ritrovarci a guardare un mondo piccolissimo, dove, ancora una volta, incontreremo dei…funghi.

Prima di partire per questo viaggio però, voglio presentarti le nostre guide: due fratelli francesi, Louis-René e Charles Tulasne.

I due erano così intimamente connessi, sia nella vita che nei loro lavori botanici, che spesso gli studiosi vi si riferivano come ad una sola e unica identità, una sorta monade dedita allo studio dei funghi.1

Louis-René, il più grande dei due, nato nel 1815, si era in origine dedicato agli studi di legge, per orientarsi verso la botanica e la micologia solo in un secondo tempo. Diventò assistente di un famoso botanico, tale Augustin de Saint-Hilaire, lavorando presso il Museo di Storia Naturale di Parigi e seguendo il suo mentore in Brasile per ricerche sulla flora locale.

Charles, invece, il minore di un anno, era un medico. Quando, alla morte del loro padre, approfittando di una cospicua eredità, il fratello maggiore lascia la carriera notarile per il mondo naturalistico, anche Charles coglie l’opportunità di un cambio di vita e si cimenta nell’illustrazione scientifica, iniziando una collaborazione decisamente proficua con il fratello.

Le loro opere saranno infatti frutto di un lavoro congiunto, a quattro mani, dove generalmente, ma non sempre, il testo era scritto da Louis, e l’illustrazione era realizzata dal talentuosissimo Charles2.

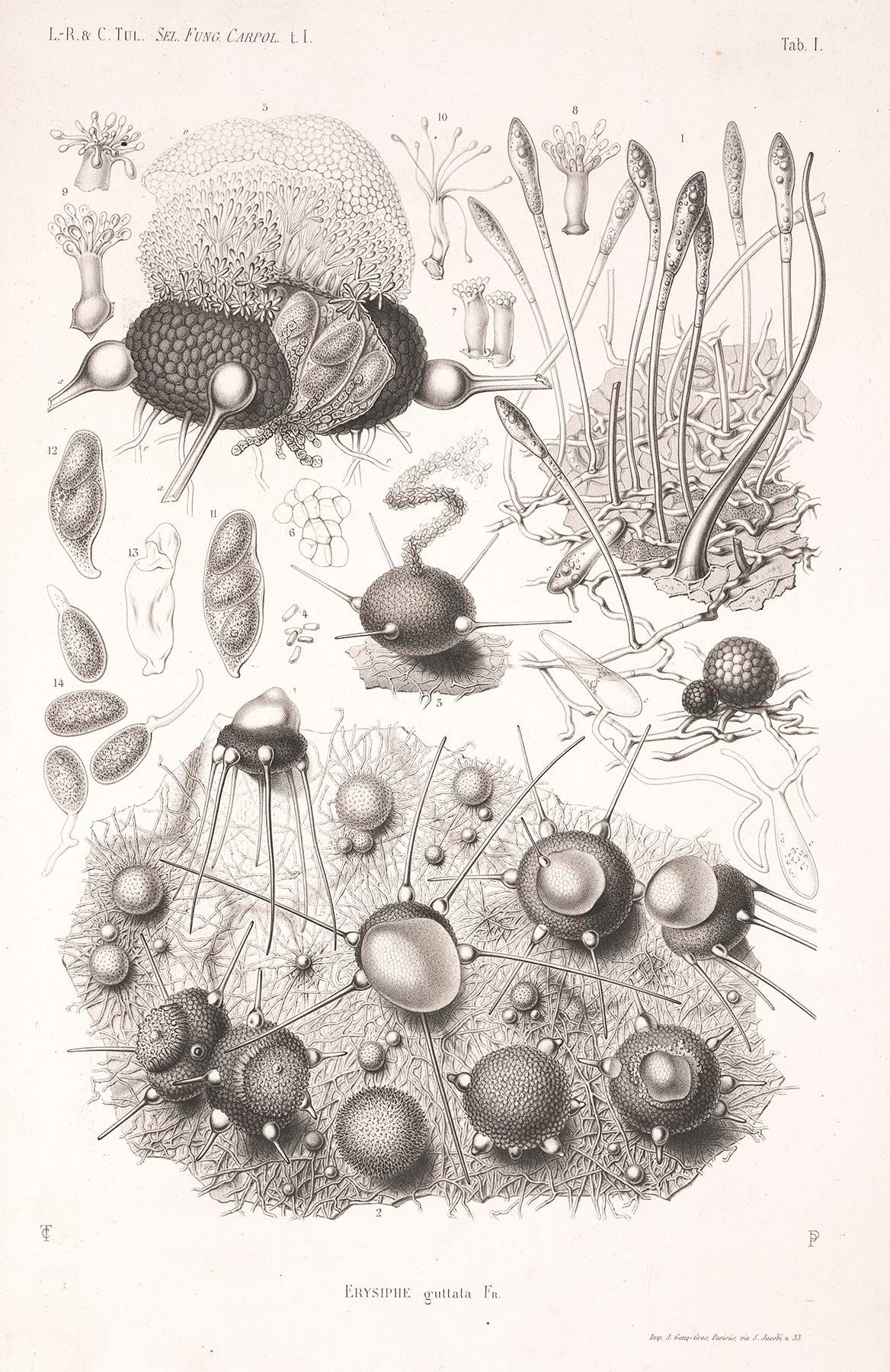

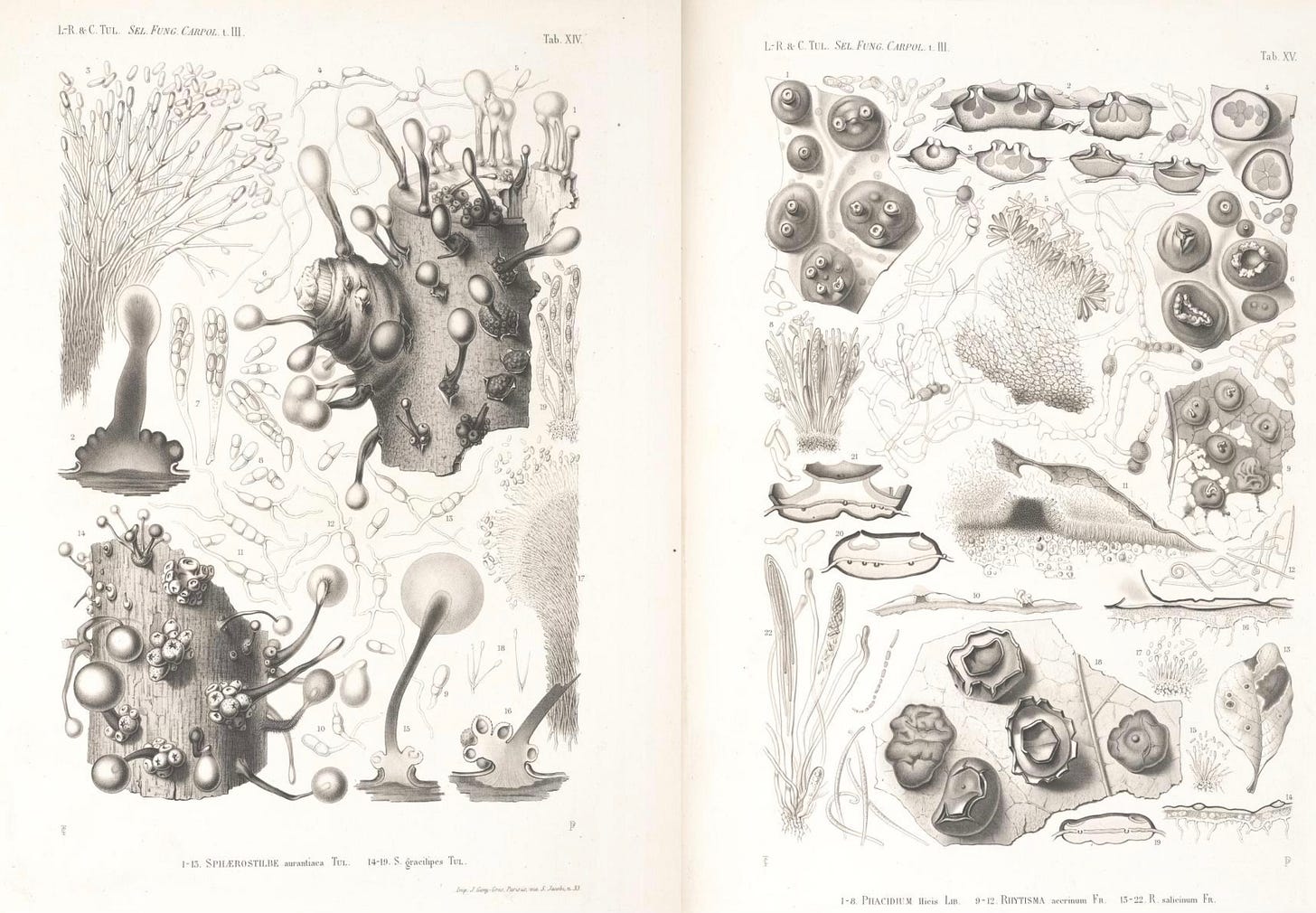

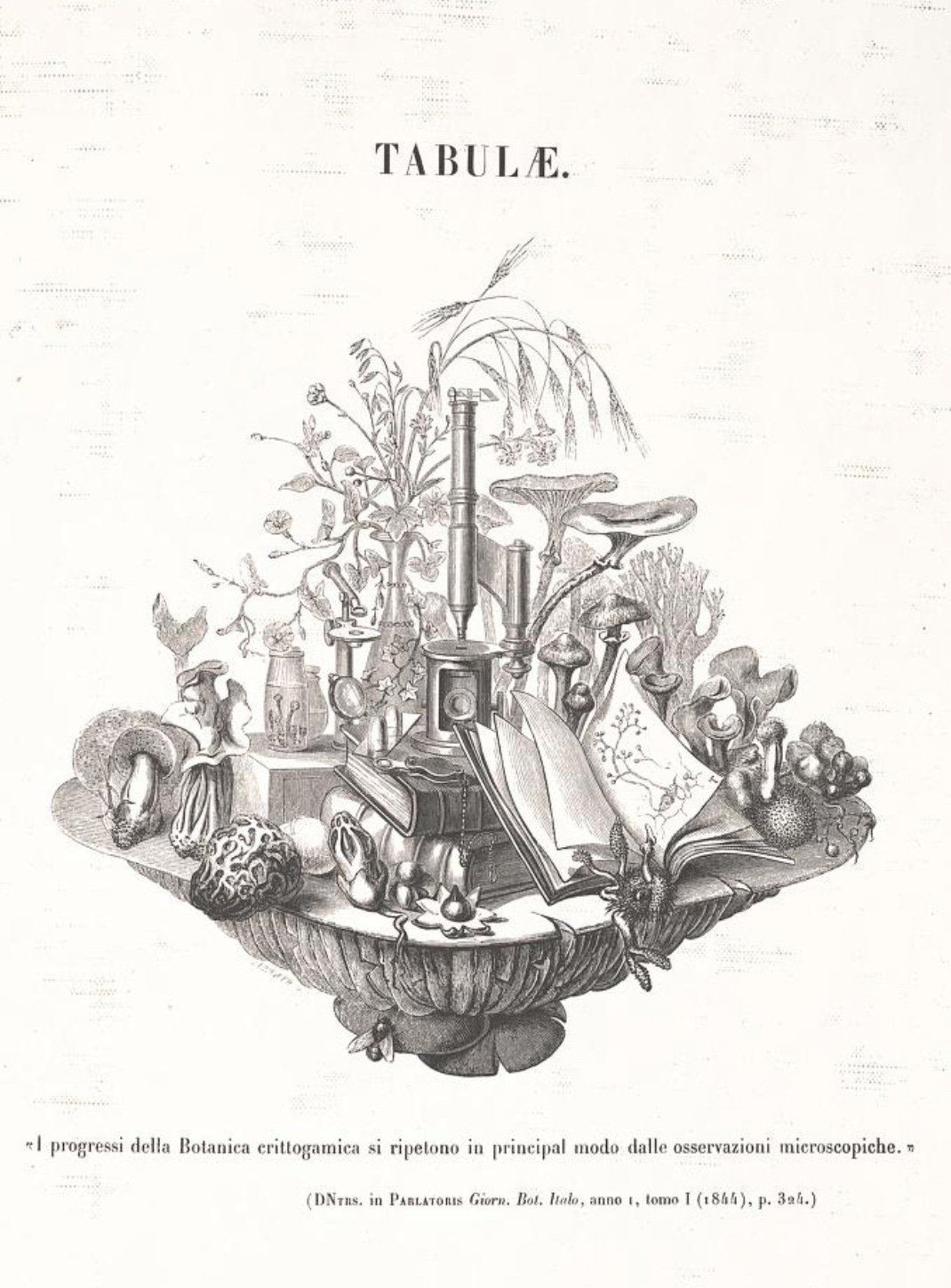

Si dedicheranno alla pubblicazione di diversi studi sui funghi, primo tra tutti la raccolta in tre volumi, scritta interamente in latino, dal titolo Selecta Fungorum Carpologia. Si tratta di uno dei primi manuali illustrati di micologia, con descrizioni ed immagini di numerose specie di funghi. E ciò che renderà davvero unica questa opera sono le molte illustrazioni di funghi visti al microscopio, riprodotti mirabilmente da Charles.

Già la prima immagine che si incontra nella sezione delle tavole fungine illustrate è un esempio altissimo della sua abilità: una composizione di materiale scientifico quale, libri, provette, microscopi e lenti di ingrandimento è contornata da un insieme di dettagliatissimi esemplari di funghi di ogni genere e specie. Si distinguono bene morchelle, Clathrus ruber e Geastrum, adagiati in basso a sinistra vicino ad altri esemplari in crescita gregaria, fino alle Ramarie sfumate sullo sfondo di destra accanto ad altri funghi a trombetta. Il tutto è sostenuto non da un tavolo, ma da un enorme fungo lignicolo a mensola, con tanto di piccola mosca appoggiata sopra.

La sezione del volume che porta alle tavole illustrate ha poi questo incipit: “I progressi della Botanica Crittogamica si ripetono in principal modo dalle osservazioni microscopiche".

Questa citazione in italiano che i due fratelli scelgono come didascalia all’immagine che apre le Tabulae, con le illustrazioni in bianco e nero, è significativa. Proviene da uno scritto, datato 1844, di poco precedente al loro lavoro, del botanico Giuseppe De Notaris che vuole difendere per l’appunto l’uso della microscopia negli studi di micologia.3

Avevamo già incontrato quest’opera mastodontica qualche puntata fa, quando abbiamo parlato dell’eccentrico micologo anglo-canadese Reginald Buller, che si era cimentato infatti nella complessa opera di traduzione e pubblicazione in lingua inglese di questo scritto così peculiare. Per questa missione aveva ingaggiato un amico, il micologo e latinista William B. Grove, e richiesto aiuti e finanziamenti a ricchi benefattori.4 Ma torniamo a noi.

Tulasne e il fratello dimostrarono alla comunità scientifica del tempo l’importanza dello studio basato sulla microscopia. Le abilità artistiche di Charles consentivano di poter individuare dettagli minuti e normalmente poco visibili, che mettevano in evidenza caratteristiche normalmente non riscontrabili ad occhio nudo.

Proprio grazie a questa tecnica, i Tulasne si accorsero che i funghi che osservavano non appartenevano sempre a specie differenti. In realtà spesso si rivelavano essere la stessa specie che assumeva però forme diverse, a seconda del substrato in cui si trovava a crescere: degli opportunistici mutaforma.

Pensa che anche la British Mycological Society sul suo profilo social X ha accostato una fotografia raffigurante le spore sessuate del fungo Phyllactinia guttata5, su una pianta di Nocciolo, al disegno delle stesse fatte da Charles Tulasne ammirandone la perfetta corrispondenza.

Questa capacità di un organismo vivente di cambiare la propria morfologia, le proprie funzioni biologiche e anche le modalità di riproduzione in risposta a determinati fattori ambientali è detta polimorfismo o pleomorfismo6, dal greco pleo, “più” e morfo, “forma”. Un fenomeno che, fino a quel momento, aveva fatto credere che si trattasse di specie fungine differenti e aveva spesso portato alla creazione di due o più nomi di specie che stavano in realtà ad indicare le diverse forme di un singolo organismo.

La capacità di assumere più forme è in realtà un fenomeno molto diffuso nei cosiddetti funghi inferiori, o anche micromiceti. Dai loro studi emerse quindi che numerosi funghi, considerati individui distinti e autonomi, come ad esempio Erysiphe e Oidium, altro non erano che forme differenti di uno stesso essere vivente.7

Naturalmente questa caratteristica ha importantissime conseguenze che vanno ben oltre una semplice natura descrittiva. Ad esempio, la possibilità di diversa espressione antigenica come risposta agli antibiotici, la capacità di invadere diversi tessuti in base alla forma o le diverse implicazioni in termini di evoluzione.

I fratelli Tulasne hanno insomma riconosciuto la doppia natura, anamorfa e teleomorfa8, dei microfunghi e hanno messo in discussione la convenzione che, fino a quel momento era prassi consolidata, di trattarli come specie separate. Questo ha rappresentato un cambiamento di paradigma in micologia le cui conseguenze sono ancora in fase di discussione.9

Diedero quindi una notevole spinta alla scienza del tempo, sostenendo l’importanza di uno studio basato, o quantomeno accompagnato, dalla microscopia. Un’opera di riferimento in materia di classificazioni micologiche. I loro scritti, potremmo quasi dire, costituiscono la base delle visioni moderne sull'argomento.

Oggi i lavori della biologia molecolare non avrebbero molto senso se le osservazioni minuziose di questi micologi del XIX secolo non avessero reso conto dei caratteri microscopici più sottili, ai quali la scienza attuale dà finalmente il significato in termini di evoluzione e di filogenesi.10

A onor del vero, a conclusioni simili era giunto anche un altro brillante botanico, il tedesco Anton de Bary, che aveva dimostrato che il fungo Aspergillus glaucus è la manifestazione asessuale di un'altra entità, chiamata Eurotium herbariorum11.

Ti confesso che ad ora non ho affatto la conoscenza né le capacità sufficienti per descriverti nel dettaglio questo fenomeno, quello che ti posso dire è che la questione relativa alla nomenclatura delle diverse forme che un singolo di questi funghi può assumere è stata molto influenzata e anche rivoluzionata da questa scoperta del polimorfismo fungino.

Nel 1853 poi, i due fratelli arrivarono anche a descrivere il complesso ciclo vitale della Claviceps purpurea, un fungo con una storia davvero interessante. Come dico spesso, ci torneremo, ma non ora.

Fino al 1865 la loro l’attività di indagine scientifica è rimasta intensa, per ridursi gradualmente poi quando i due si ritirarono in Costa Azzurra. E devo dire che me li immagino questi due anziani fratelli che trascorrono la vecchiaia nel tranquillo sud della Francia mentre si crogiolano al sole.

Conclusero i loro giorni a Hyères, pubblicando ancora qualcosa, ma il momento delle gloriose illustrazioni era ormai terminato, quasi come se lo sforzo creativo del loro triplo volume avesse rappresentato l’apice della loro congiunta vocazione micologica.

Si spensero a distanza di un anno l’uno dall’altro, esattamente come erano nati, uno nel 1884 e l’altro l’anno seguente, dopo una vita dedicata alla scienza, lasciando opere di grande importanza, impressionanti per ispirazione, cura e precisione.

Come spesso accade alle grandi personalità di questo ambiente, fu loro dedicato anche un fungo, o meglio, un genere di funghi: il genere Tulasnella12, mentre quella che un tempo era detta Tulasneinia13 è stata poi in seguito denominata Terfezia, uno di quei generi di funghi ipogei di cui abbiamo parlato nella puntata sui tartufi del deserto.

Immagini scientifiche e afflati surrealisti

C’è un aspetto innegabile di tutta questa faccenda: quello artistico, ovvero quello che riguarda il talento di Charles Tulasne per la rappresentazione in immagini degli stati evolutivi dei funghi attraverso l’uso del microscopio.

Appena ho letto di questa mastodontica opera in latino, quando mi sono occupata di Buller e del suo impegno per riuscire a tradurla, sono rimasta davvero molto affascinata dalla precisione e dal dettaglio infinitesimo di cui queste immagini sono piene. Com’è possibile, mi sono domandata, riuscire a rendere cosi nitida la raffigurazione di elementi tanto piccoli?

Quando ho scoperto queste immagini ho subito pensato che fossero non solo incredibilmente precise, ma che raccontassero di una dimensione così inaccessibile che mi ha ricordato un viaggio interdimensionale in un mondo tanto piccolo da rappresentare davvero un viaggio verso l’ignoto. Una avventura imperdibile. Quanti aggettivi che ho usato per descrivere questa sensazione: incredibile, inaccessibile, imperdibile. Solo stupore e meraviglia sono le sensazioni che ho provato.

Non sono affatto l’unica ad esserne stata così colpita però. Il lavoro di Charles fu infatti anche paragonato da alcuni, per i dettagli minuti e precisi, non certo per lo stile, a quello di un pittore naturalista e ornitologo americano di origine francese, Jean-Jacques Audubon, vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento. Personalmente ignoravo questo personaggio prima di questa puntata, figura peraltro controversa e legata al colonialismo e allo schiavismo, ma non divaghiamo.14

Esiste poi un articolo del 2009, ad opera del micologo e storico statunitense David Rose, dedicato alle abilità artistiche di Charles Tulasne. Rose ne parla accostandolo persino alle correnti artistiche del surrealismo.

La sua capacità, alquanto mirabile, di rappresentare i dettagli così specifici di quel che vedeva sotto i vetrini del microscopio, ha dato vita, su carta, a delle immagini che possono essere viste, non solo con l’occhio dello scienziato, ma anche con quello dell’artista che si trova davanti minuscoli mondi fantastici ed inimmaginabili.

Le sue 61 tavole in bianco e nero rappresenterebbero infatti un esempio perfetto di surrealismo pittorico, indipendentemente dal fatto che il loro contenuto manifesto sia la minuta rappresentazione, tramite la visione attraverso un microscopio, degli Erysiphales e dei Pirenomiceti.

Cosa renderebbe surrealiste quindi le illustrazioni di Tulasne? E la domanda che ne segue è: ha senso applicare questo termine all'illustrazione scientifica?

Torniamo per un momento all’immagine che abbiamo già visto e che ormai stiamo analizzando sotto ogni punto di vista: la lastra raffigurante la Phyllactinia guttata. In questa immagine il corpo fruttifero, il cleistothecium, presenta una serie di appendici radianti e una corona centrale mucillaginosa.

A questo proposito David Rose si lancia in una descrizione quasi vibrante di questa illustrazione, paragonando queste appendici ad una sorta di navi aliene piene di vita che si issano su delle zampe puntute in grande agitazione:

L'illustrazione di Charles Tulasne mostra un campo di energici cleistoteci, febbrili e vitali, che si moltiplicano, sporulano, si staccano da terra come navi aliene brandendo punte spinose in grande agitazione. Un cleistotecio, ingrandito ulteriormente, esplode con aschi falloidi da sotto un boschetto schiumogeno di mucillagini che letteralmente fanno scattare appendici multiple.15

Ecco ciò che Rose sostiene. Ecco come, a suo parere, viene reso concreto in un disegno il paradigma estetico del movimento surrealista così come uno dei sui padri ideatori, André Breton, lo aveva concepito: il fungo stesso descritto in una forma assolutamente non convenzionale, ingrandita all’estremo per carpirne i funzionamenti più reconditi.

Ci si potrebbe chiedere quindi se queste immagini debbano restare ad uso esclusivo degli esperti. Potrebbe essere, ma certo è che ciò che Tulasne aveva fatto era raffigurare l'ignoto, da un piano di realtà innovativo, che restituiva scenari quasi spaventosi di fili miceliari pieni di vita.

Non importa che i due fratelli fossero pienamente inseriti nel contesto del loro tempo e che di ciò rendano conto nella prefazione alla loro raccolta tessendo le lodi del Buon Dio. Nei fatti, sostiene David Rose nel suo studio, quello che emerge da quelle illustrazioni è una minaccia alla grande catena dell'Essere e a tutto ciò che questo simboleggiava nella canonica gerarchia cristiana. In un qualche modo si potrebbe arrivare a dire che abbiano affermato l'Onnipotenza del Fungo.

Continua Rose nella sua dissertazione dicendo che, come soggetto surrealista, quindi, la Phyllactinia guttata di Tulasne supererebbe di gran lunga la noiosa iconografia degli orologi liquefatti di Salvador Dali esplorando un terreno molto più selvaggio.

Si sorprende poi, che gli artisti surrealisti non abbiano reclamato Tulasne come uno di loro, dato che, aggiunge, non occorre fare un grande sforzo di immaginazione per trovare delle analogie tra le Arcyria o le Cordyceps descritte dai due fratelli e i mostriciattoli astratti delle opere di Joan Mirò.

C’è poi un altro esponente del mondo scientifico che si è in qualche modo prestato al mondo dell’arte: Jean Comandon (1877-1970), divenuto celebre per i suoi esperimenti di micro-cinematografia.16

Dopo aver preso parte alla Prima Guerra Mondiale in qualità di fisico, si dedica, assieme a Charles Pathé della celebre casa cinematografica, alla produzione di numerosi film scientifici educativi su vari argomenti.

La sua prima invenzione riguardante il processo micro-cinematografia risale al 1909; da allora, i suoi film sull’infinitamente piccolo, sia divulgativi che prettamente estetici, si evolvono e catturano l’attenzione dei suoi contemporanei. È l'inizio di una florida produzione di oltre 400 film, che comprende immagini di microbiologia, botanica ma anche film di chirurgia, divulgazione zoologica e di propaganda sull’importanza dell’igiene, soprattutto nell’ambito della salute infantile.17

Tra i suoi film a tema scientifico-naturalistico ce n’è anche uno di ambito fungino, del 1939, della durata di 8 minuti e 15 secondi, dal titolo Funghi predatori, più precisamente Champignons prédateurs des nématodes.18

Il soggetto del corto è la Dactyiella ellipsospora, un fungo microscopico di cui è ripreso il meccanismo predatorio che gli consente di catturare i vermi nematodi di cui si nutre: anelli composti da tre cellule si contraggono per strangolare la preda in un abbraccio fatale.

Il lavoro di Comandon ha anche portato alla creazione di un laboratorio specializzato presso l'Istituto Pasteur19, dove ha potuto sviluppare il suo apparato tecnico per lo studio di questi microrganismi, un unicum nel suo genere.

Sebbene gran parte del suo lavoro sia stato svolto per scopi commerciali, i suoi sviluppi nella pratica della microcinematografia si sono rivelati utili nello studio dei batteri e nella diagnosi di infezioni batteriche molto prima di quanto fosse possibile in precedenza. In più, tutto ciò ha permesso la diffusione di questo tipo di tecnologia a più scienziati, rendendone possibile l'utilizzo nelle scienze mediche.

Il suo film "Funghi predatori" è quindi un importante contributo sia alla scienza che al cinema, ed ha presentato una prospettiva unica sul mondo invisibile dei funghi e sul loro ruolo in natura.

In qualche modo, il mondo delle invisibilia fungine dei fratelli Tulasne si è sviluppato quindi in una zona laminare tra scienza ed arte fino ad arrivare a regalarci questo micro-cinema, creando qualche cosa di una fascinazione incredibile.

📖 Se ti incuriosisce, puoi trovare online il testo completo del Selecta fungorum carpologia. Personalmente, io perderei le ore ad osservare ogni dettaglio delle illustrazioni.

🔬 Puoi vedere un estratto del film di Jean Comandon a questo link.

📰 Un articolo, in italiano, e un corto, in francese 🇫🇷, sulla storia di Jean Comandon:

🐙 Anche un altro regista e medico francese, Jean Painlevé, legato al mondo surrealista, ha cercato di rendere familiare l'alieno e l'alieno familiare, ribaltando le categorie tradizionali di umani e animali nei suoi scrupolosi documentari. Consapevole che il film era nato come mezzo per documentare la scienza, Painlevé ha cercato di fondere i poteri documentari e narrativi del cinema. Puoi leggerne a questo link e sul sito a lui dedicato trovi altre informazioni.

Jean Painlevé sulla copertina di una rivista che pubblicizza i suoi lavori cinematografici. Fonte: qui

Questo numero di Fungotropìa finisce qui. E tu, dimmi, ti sei immerso in questo mondo piccolissimo con più paura o più curiosità? Il prossimo numero arriva lunedì 14 luglio.

Ti aspetto!

Camilla

Spero che questo numero ti sia piaciuto e che questo formato sia per te leggibile e interessante. Hai commenti o suggerimenti? Scrivimi pure, ti leggo! E se ti è piaciuta condividi Fungotropìa con chi vuoi.

Ti hanno girato questa newsletter?

Mi chiamo Camilla Mazzanti, non sono una botanica né una micologa ma solo una persona curiosa. Questa è Fungotropìa.

Le illustrazioni sono di Alice Fadda.

Fonte: W. G. Farlow, The Brothers Tulasne, Botanical Gazette, Vol. 11, No. 4 (Apr., 1886), pp. 93-95

Delle cinquantasette opere botaniche che Louis René Tulasne alla fine pubblicò, suo fratello, che era anche un disegnatore e illustratore di talento e destre, lo aiutò nella composizione di quindici.

Ho trovato qualche informazione interessante al riguardo sul forum online Funghi e Micologia. Viene aggiunto, a questo proposito, nel thread del forum: “Chissà se aveva già visto qualcosa dei Tulasne dagli Annales parigine che consultava assiduamente...”

Fonte: Forum Funghi e micologia e De Notaris, G. 1844. Cenni sulla Tribù de' Pirenomiceti Sferiacei e descrizione di alcuni nuovi generi, Giornale Botanico Italiano, vol. 1, pt.1, pp. 322-335.

La traduzione in inglese è del 1931, mentre l’originale dei fratelli Tulasne venne pubblicato tra il 1861 e il 1865.

Fonte: Tulasne, Louis-René & Charles. Selecta fungorum carpologia, ea documenta et icones potissimum exhibens quae varia fructuum et seminum genera in eodem fungo. Simul aut vicissim adesse demonstrent.

Fonte: Tulasne, Louis-René & Charles || Buller, Reginald & Shear, C. L. (Eds.) Selecta fungorum carpologia of the brothers L. R. and C. Tulasne. Translated into English by W. B. Grove. Edited by A. H. Buller and C. L Shear. 1–3. Oxford, Clarendon Press, 1931.

La Phyllactinia guttata è una specie di fungo della famiglia Erysiphaceae, un agente patogeno vegetale distribuito nelle regioni temperate. Causa una malattia detta mal bianco, o anche oidio, su una vasta gamma di piante ospiti. Si manifesta con una caratteristica patina polverosa e bianca su foglie, germogli, fiori e frutti. Questa patina è costituita dalle spore del fungo che, se non controllate, possono indebolire la pianta e portare a danni significativi, come la caduta delle foglie e la deformazione dei frutti. Spesso colpisce specie di Nocciolo, come il Corylus maxima e il nocciolo comune, Corylus avellana.

Fonte: Wikipedia

Il pleomorfismo nei funghi fu dimostrato per la prima volta da Louis Tulasne nel 1851.

Fonte: Hennenbert G.L., Pleomorphism in Fungi Imperfecti, da Taxonomy of Fungi Imperfecti, ACUP

Fonte: Brunori A., Cassinis A., I funghi nella storia, Sandro Teti Editore, 2014

In micologia, l'anamorfo e il teleomorfo sono due stadi distinti nel ciclo vitale di un fungo, in particolare negli Ascomiceti. L'anamorfo è la forma di riproduzione asessuata, spesso caratterizzata dalla produzione di conidi, mentre il teleomorfo è la forma di riproduzione sessuata, che porta alla formazione di ascospore. L'intero ciclo vitale, che comprende entrambi gli stadi, è chiamato olomorfo.

I Tulasne si sono rivelati essere molto in anticipo sui tempi: ci sono voluti 150 anni per accettarne tutte le implicazioni a proposito della classificazione dei funghi e della loro nomenclatura.

Fonte: D. J. Bhat, V. Venkateswara Sarma, International Code of Botanical Nomenclature: implications of Melbourne Convention 2011 to mycology in India, Current Science, Vol. 105, No. 1, luglio 2013, pp. 17-19

La fase Aspergillus produce conidi clonali; l'Eurozio forma ascospori sessuali all'interno di corpi fruttiferi multicellulari.

Fonte: Money N., Against the naming of fungi, Fungal Biology 117, 2013

Il genere Tulasnella fu originariamente determinato dal micologo tedesco Joseph Schröter nel 1888, in parte in riferimento ad una precedente illustrazione di Charles Tulasne, da cui prende il nome il nuovo genere.

Fonte: Wikipedia

Fonte: Index Fungorum

Il nome di Audubon è associato a una serie di organizzazioni legate agli uccelli, tra cui la National Audubon Society; tuttavia, la sua storia personale di schiavista, suprematista bianco e critico dell'emancipazione lo ha reso una figura controversa nella storia americana.

Fonte: Enciclopedia Britannica

La versione originale qui:

Charles Tulasne’s illustration shows a field of energized cleistothecia febrile with life, multiplying, sporulating, lifting off like alien ships, and brandishing spiny points in great agitation. One cleistothecium under greater magnification bursts with phalloid asci from under a foaming thicket of mucilage that literally spurts multiplex appendages.

Comandon ha lavorato con la casa cinematografica Pathé per produrre centinaia di film scientifici educativi su vari argomenti come la microbiologia, la botanica e la salute infantile. Ha ottenuto diversi risultati nella pratica della microcinematografia, tra cui la creazione del primo film a raggi X e, in seguito, del primo film a raggi X di un cuore umano. Purtroppo la maggior parte dei film che ha realizzato durante questo periodo sono andati perduti.

Fonte: Wikipedia

Impegnato nell'Ufficio nazionale delle ricerche scientifiche, industriali e delle invenzioni, poi membro dell'Istituto Pasteur nel 1932, collabora con grandi ricercatori e firma articoli importanti, in particolare per quanto riguarda i legami tra scienza, cinematografia e pedagogia.

Un estratto del video è visibile a questo link.

Fonte: Comandon J., Fonbrune P. (de), 1939. De la formation et du fonctionnement des pièges de champignons prédateurs de nématodes. Recherches effectuées à l’aide de la micromanipulation et de la cinématographie. C.R. hebd. Séances Acad. Sci. Paris, 208, 304-305.